Después de haber paseado durante horas, vencidos por el sofoco del mediodía, entramos a la primera cafetería que encontramos abierta. Era domingo y la ciudad estaba como adormecida por el calor. Mi abuela pidió un vaso de avena fría y yo, dos bolas de helado de maracuyá.

— El helado no quita la sed— me recordó ella.

Lo cierto es que dos días atrás había estado en ese mismo lugar con una amiga y ya conocía bien el helado.

— ¿Querés probarlo? —le dije cuando vi que me miraba con curiosidad.

— No. No me gusta.

— Dale, abuela, probalo que está riquísimo— insistí.

La vieja se encogió de hombros y mientras enterraba la cucharita en una de las bolas volvió a decir que no le gustaba el helado, pese a lo cual se llevó a la boca una buena cantidad. Por un momento creí que iba a vomitar, los ojos inyectados y la repentina expresión de perplejidad. El asco. Me reí a carcajadas.

— Yo ya había probado estos helados— dijo con una gravedad tan desmesurada que por un rato no pude parar de reírme.

— Ya los había probado— repitió.

En la cafetería no había más clientes que nosotros pero mi abuela no dejaba de recorrer todo el local con la mirada, como si se le hubiera perdido algo.

En ese momento se escucharon voces al fondo del local, más allá de los grandes refrigeradores que custodiaban la entrada a la trastienda y cuya vibración era perfectamente audible en medio de ese silencio tórrido y perezoso. Poco después vimos aparecer a la mesera que nos había atendido, seguida de cerca por un viejecito que la reprendía cariñosamente:

— La próxima vez me pregunta primero…

De inmediato la mesera se puso a limpiar meticulosamente el cristal de un mostrador que exhibía tortas heladas. El viejecito, todavía dirigiéndose a la mujer con tono paternal y bonachón, pasó junto a nuestra mesa. La sola visión de mi abuela logró cortarle la frase por la mitad. Por un instante dudó si debía o no detenerse ante nosotros, pero acabó por afrontar el asunto.

— Doña Paulina, qué gusto verla.

Mi abuela no contestó de inmediato pero le estrechó la mano.

— El gusto es mío, don Tomás.

— ¿Este es su nieto? —preguntó.

— Sí.

— Qué grande.

Entonces yo también le estreché la mano y aproveché para elogiar los helados. Me pareció que la abuela y el viejo se miraban como dos viejos amantes, o al menos como dos cómplices.

— ¿Y a usted, doña Paulina, le gustan los helados?

— La receta no cambia.

El anciano sonrió complacido y pidió permiso para retirarse. En las puertas de la cafetería lo esperaba un taxi.

Poco después pagamos la cuenta y cuando salimos de nuevo al calor de la calle mi abuela empezó a hablar:

— Este hombre se llama Tomás Echandía. Antes, te hablo de hace décadas, tenía la heladería en el barrio Valencia, a dos cuadras de mi casa. Nosotros solíamos comprar en su tienda porque ahí vendían de todo, no sólo helados. Piola, alambre, tornillos, hojas de plátano para envolver tamales y hasta una chicha de piña muy buena que le gustaba a mi mamá Barbarita. Antes incluso de que mataran a Gaitán, el tipo empezó a hacerle trabajos a la policía chulavita. A tu abuelo lo tuvo retenido varios días en la estación que había junto al Hotel Monasterio, dizque para interrogarlo. Lo sapió, a pesar de que se conocían del barrio, y luego lo estuvo torturando horas y horas, le arrancó las uñas, le dio con bolillo de caucho en todo el cuerpo, lo dejó colgado boca abajo y no sé cuántas barbaridades más. Se cebó con él. Si un amigo de mi hermano no llega a intervenir, seguramente Echandía lo hubiera matado porque el abuelo, terco como era, no iba a decir ni pío. En esa época descuartizaban a la gente era con machete y éste tenía fama de hacerlo muy bien, limpiecito sacaba el brazo, la pierna, la cabeza. Según dicen, el tipo no tardó en perder la cuenta de la gente que había matado. No tenía remordimientos. Yo creo que ya no tenía conciencia, ni alma.

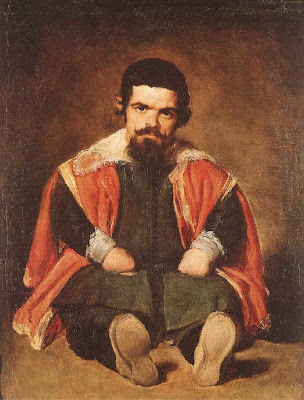

Sólo una vez estuvo a punto de volverse completamente loco y fue con un enano que se llamaba Jorge Eliécer Múnera, liberal, buen hombre como ninguno, que se ganaba la vida arreglando bicicletas. Resulta que un mal día, me imagino que para amedrentarnos, se le ocurrió a Echandía matar al pobre enano en plena calle, a la vista de toda la gente que pasaba por ahí a esa hora. Vaya a saber por qué, pero al tipo éste le costó matar al enano. Como que al principio no se decidía o no sabía muy bien cómo entrarle con el machete. Y es que, claro, no debe de ser lo mismo matar a un enano que a una persona normal. El pobre Múnera agonizó durante horas en el suelo de la calle, dando alaridos horribles, mal matado como le había quedado al Echandía, que de la vergüenza prefirió dejar el trabajo hecho a medias y se fue para su tienda. Unos días después, Echandía se despertó en plena noche con ganas de orinar y cuando salió de la pieza en dirección al baño, se encontró de bruces con el enano Múnera, que se le apareció montado en una bicicleta chiquita, como de niño, en la que solía andar por la calle. El enano volvió, pues, a recoger los pasos. Y como era de esperarse, Echandía casi se vuelve loco con el visitante. Parece que el tipo armó tal alboroto aquella noche que su mujer y sus hijas le cogieron miedo y hasta prefirieron irse temporalmente a Santa Rosa, donde tenían una finca. Dicen que durante un tiempo dejó de matar gente para los conservadores. Le daba pánico salir a la calle. Pero claro, eso no duró mucho. Lo que cuentan también es que Echandía consultó a un brujo que le aconsejó comer de la carne del muerto para deshacerse del fantasma. No tengo ni idea si habrá hecho o no lo que el brujo le dijo. Al final estos son puros cuentos que me han llegado y no hay forma de averiguar hasta qué punto son ciertos. Echandía volvió a las andadas unos meses después con ímpetus renovados…en fin, mijo, que por eso no me gusta el helado.